|

论文介绍

作者:郑骞 论文名称:《青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究》 参赛类别:论文类 等级:优秀论文奖

基金资助:青岛海洋民俗文化创意产品开发研究(编号:QDSKL1901083),审批单位:青岛市哲学社会科学规划管理办公室; 山东民间美术与旅游纪念品产业发展研究(编号:J18RA287)

正文内容

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

摘要:青岛开埠百余年已经形成了区别于渔民文化的海洋城市“新民俗”。其所包含的节庆活动、海洋资源、餐饮习俗等视觉特征符号,需要以文创产品形式实现流行性更新,进而构建以市场为基础的城市形象体系。方法 青岛海洋“新民俗”文创产品的设计研发,需要在海洋“新民俗”特征定位、特征符号的辨识与装饰、消费者文化解码能力三个方面的辩证关系中探寻可行路径,特征符号的层级提取、装饰审美的多元构建、应用导入的因地制宜成为解决以上问题的基本原则、范式。结论 文创产品设计作为“新民俗”视觉形象体系的架构手段,依托于市场反馈所带来的不断调整、校对,作为一个持续性的动态概念显然不能一蹴而就,而基本原则、范式的确立可以让后续的创新规避“程序存在”命运,实现市场消费的方向可控性。

关键词:青岛海洋“新民俗”;特征符号;文创产品;设计开发

海洋之于青岛不是简单地“靠海吃海”的意义,这里既有近水楼台式尊享海洋资源、交通的便利,也有当代国家海洋发展战略地区性核心城市的价值与责任。定位的高度带来了资源、人才的不断汇聚,也由此形成了青岛海洋“新民俗”的不断积淀:一方面是随着一个又一个官方主题活动,如啤酒节、海洋节、奥帆赛等由上而下渐次注入了的文化载体;一方面是青岛市民生息百年所孕育的滨海民俗文化,既有崂山可乐、青岛啤酒等民生品牌,也有海水浴、挖牡蛎等生活模式。“新民俗”定位是不断演进的过程,而囿于其内的特征符号却有着现实而长远的价值。日本学者日下公人在《新文化产业论》中举了一个例子:“如果印一个‘G’字,原本价值700日元的女士布制提包可以卖到70000日元。这是因为‘G’表示有米开朗基罗·罗西尼创造的意大利超级流行文化的符号……” 与民生相关的产品从实用性能上讲很难实现日复一日的革新,所谓新款产品的推送更多的是款式与造型的更新,归根到底是由强势视觉符号所引领的风尚、时髦的消费模式。所以,由发展战略之需所兴起的若干活动唯有换化为固定的可视符号,才有可能避免一次性罐头的命运而最终惠及民生;青岛市民因海而起的滨海民俗也需要转化为相应的特征符号,在承载乡愁的同时传播更地道的青岛风味儿。特征符号作为海洋“新民俗”的聚化体现,是文化定位必要设定参考,它的比较研究本身不能以一概全、一以贯之,而是多层级、多领域、多区域、多时域的。

1 海洋“老民俗”与“新民俗”

胶州湾作为深水海港的战略意义得到充分认识,是青岛开埠的肇始,也是青岛海洋“新民俗”发端。在阐述海洋“新民俗”之前,有必要谈一下“老民俗”。

本质上讲,“老民俗”属于渔民文化,它具备以下三个泛化特征:其一,渔猎行为体系的原发性;其二,地域文化间的差异性;其三,渔民文化媒介的闭塞性。事实上渔民文化与农耕文化具有相同属性,即以朴素而原发的行为对于生存环境的单独适应,进而在相对统一的神鬼理念下将敬畏与祈求的对象由天地转化为海洋,形成了一种并不新奇但独有的“耕海”文化。“老民俗”在青岛地区延续至今的文化活动主要有天后宫庙会、周戈庄“上网节”祭海等,其行为原理在现代视角看来缺乏相应科学依据,加之“靠海吃海”意识的逐渐淡化,因此也导致了某些祭海仪规的不断简化甚至消亡。不过,这并不意味着“老民俗”文化活动的衰退,以民俗文化旅游为目的的产业性开发实际上极大地提升了活动的规模。以青岛田横祭海为例,在整合、保留原有传统祭海民俗基础上,开展了隆重的“三牲”祭品展、民俗摄影大赛、香馍馍面塑大赛等30多种民俗文娱活动。“老民俗”不光有了新形式还有了新意义,很多祭海活动增加了回报大海、倡导生态保护的可持续发展理念,从这个层面上讲“老民俗”也成为了“新民俗”的一部分。

2 海洋“新民俗”之文化导向

民俗文化是人们在特定生活环境下形成并固化下来的思维、行为模式,以及由此模式导致的精神、物质财富。文化可以固化下来明示了民俗具有便于效仿、传播的形式规律与特征,即民俗文化的传承性。而文化中所构成的形式规律是晚于人们物质经济活动的,进一步讲民俗的固化与经济的繁盛存在一个或长或短的时间差。

马庚存指出,青岛的经济发展明显要快于文化发展。其原因从近代商业上讲,青岛借海运之利实现了以轻工业为基础的经济腾飞;从历史上讲,青岛并非中国传统意义上的“都会”、“枢纽”,不具备相应的历史积淀,其本质就属于文化与经济发展时间差问题。不过,青岛海洋经济发展战略并非不重视文化在其中的贯穿、引领作用,“啤酒节”、金沙滩文化旅游节、红岛蛤蜊节等都是在特定的当代文化主题下展开的商贸、旅游、娱乐等活动。那么,除了在长久的历史沉淀中自然形成的文化习俗外,“新民俗”在文化品牌中的价值是否能够得到更早的体现呢?答案是毋庸置疑的。不过需要指出的是,青岛海洋“新民俗”的一系列主题活动普遍存在对相应文化符号提炼、坚守不力的情况,导致民众对于活动缺乏相对固化、明晰的视觉辨识印象。而活动中不加归纳、任意地对经营、娱乐项目的更改、增减,更是弱化了活动的文化辨识性,在民众心目中只是从一个“大杂烩”到了另一个“大杂烩”。诚然,海洋“新民俗”在民生基础上具有跨域性、多元性,因而也更需要积累出相对固定的指代标识,以此形成相应的物质、行为之文化集合符号。

特征符号之于海洋“新民俗”的价值还存在于一个数字科技革新的原因。一方面,数字科技的持续发展让人们开放式地接触到大量信息,由地域阻隔所衍生的文化差异性受到了不同程度的分解。青岛旅游纪念品与其它地区的纪念品往往来自于同一批发产地,甚至根本就是同款产品,这就令游客产生了对于文化差异性追求的内动力。另一方面,数字科技开启了读图时代,甚至是读动态图形时代。视觉信息占据正常人所获信息的80%左右,人们更容易接受视觉图像信息而非其替代者——简化了的文字符号。在纷杂的海洋“新民俗”中凝练出对应的视觉符号,对于在大众的认知理解与文化认同方面具有更为直观的作用。在数字科技发达的当代,即便“新民俗”中的物质、行为等缺乏原发的适应传统,依然可以通过归纳、创新符合人们认知识别模式、审美需求的图形形象实现特定层级、范围的文化定位。

3海洋“新民俗”文创产品开发解析

文化创意产品有助于在消费层面以直观的方式构建、固化青岛海洋“新民俗”的文化定位。文创产品开发的两个关键词,一个是海洋文化,一个是青岛特色:海洋文化需要彰显海洋的内涵与魅力,是装饰品位的主要支撑;青岛特色则借助相应的“新民俗”符号,提示人们此海“青岛出品”。因此,文创产品的研发需要素材提炼、方案策划、产品定位三组步骤促成,并通过步骤中的务实逻辑“推理”式形成“新民俗”文创产品的新面貌、新样式(如表1)。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

表1青岛海洋“新民俗”文创产品研发步骤流程

3.1、海洋“新民俗”文创产品特征定位

海洋资源、船舶等符号在海洋文化范畴中,不能作为某个区域的典型特征予以利用,它们仅是沿海与内陆的区别。青岛海洋文化始终存在指代泛化的情况:海洋资源、沿海风貌在特定的纬度范围内差异性会大为降低甚至归零,而游客来青旅游的目的既有单纯为海而来,也有“青岛+海”,甚至还有只为青岛而来的。因此即便马庚存鉴于青岛海洋文化发展优势地位提出了“青岛海洋文化国家队”的概念,青岛也需要依据自身海洋民俗提炼相应的文化元素以形成多元性文化产品对应游客需要。那么青岛的海洋“新民俗”特征,最主要体现在青岛与海相关联的节俗活动与餐饮习俗方面。

海洋“新民俗”中既有祭海节、海洋节、糖球会、海底世界观光等节俗活动,也有红岛挖蛤蜊、鲅鱼饺子过大年、三珍锅贴(鲍鱼、鱼翅、虾段混合而成)等餐饮习俗,体现出原汁原味且独有的青岛海洋民情风味儿。然而,“接地气儿”的“新民俗”常常局限于青岛本土居民的生活圈中,来青游客对青岛了解最多的却是本地的建筑景观。在青岛海洋“新民俗”特征符号消费者印象抽样模型中(表2),作为调研对象的各30名青岛本地人与来青游客累积谈出了18个印象最深的景点与风俗,调研得分最高的4个特征符号分别为:栈桥(60)、五月风(58)、海浴(56)、崂山(55),而散装啤酒、鲅鱼饺子在青岛本地人中尽管得到了27、25的分数(总分30),但在来青游客中其认知度却非常低(分别得分3、1)。究其原因,建筑景观更易于在视觉方面对人形成第一印象,即“首因效应”。而“新民俗”中的人文活动、餐饮习俗更多属于行为过程(有些甚至是长期过程),不利于特征符号的“先入为主”及信息的高辨识度传播。不过,相较于人文活动、餐饮习俗而言,建筑景观的视觉形象较为固化且往往有欠生动,远不及“新民俗”符号在文创产品方面的研发潜力。因此,青岛书房、田小嫚遇见土老爷商店等地的文创产品,就在不断地引入“新民俗”符号元素,并将其作为营销特色着力向消费者推介。例如,青岛书房销售的《这里是青岛》(青岛本土文化涂色绘本),就推出了“塑料袋打啤酒”、“烤鱿鱼”等装饰性册页内容。再如,田小嫚遇见土老爷商店销售的《千遇青岛》等旅行手册,也载入了来青旅游的若干打卡地及青岛各式美食。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

表2青岛海洋“新民俗”特征符号消费者印象抽样模型

文创产品本质是特定文化语境下的物质载体呈现。这揭示出两点含义:其一,文化特色是文创产品的灵魂;其二,文创产品作为文化语境体系的构成部分而存在。“田小嫚遇见土老爷”店名中的“小嫚”,就是青岛本地人对姑娘的俗称,而商店的店面装饰、宣传卡片等也采用了浅蓝等海洋色系配色。可见,当前文创产品经营商店的营销策略,就是方言、配色等手段将消费者带入海洋“新民俗”的文化语境之中。需要指出的是,文创产品在文化语境下的推介,往往是与消费者的消费体验融合构成的。例如,田小嫚遇见土老爷商店为《千遇青岛》旅行手册配备了地标印戳,即当游客游览一地或品尝某个美食后就可以盖戳“打卡”,这样既宣传了当地景点、美食也增添了旅游的趣味性(图1)。而《“这里是青岛”青岛本土文化涂色绘本》,一方面将青岛的风俗、美食装饰性地呈现给消费者,另一方面也给了消费者(特别是儿童)以涂色互动、发挥想象的机会,显示出“新民俗”的多样与包容(图2)。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

左图1“田小嫚遇见土老爷”杂货铺及《千遇青岛》小册子 右图2“这里是青岛”绘本及海鲜涂绘页面

3.2、文创产品的符号解码与装饰属性

符号作为对生活习俗场景面貌的概括与凝练,本身蕴含着大量内在文化信息,而对于这些信息的了解、熟悉程度也将决定“新民俗”特征符号在适用人群中的接受程度与推广效果。“新民俗”的核心行为源发于青岛本土居民的思想与习俗,来青游客则更多地是通过视觉印象与旅游体验构建“青岛印象”,并由此引出了内与外的符号解码视角问题[11]。例如在青岛具有代表性的景点、风俗调研中,有18名来青游客认为海浪属于青岛特色,而没有青岛本地人将其纳入其中;27名青岛本地人将散啤(利用塑料袋盛放并称重销售的啤酒)列为青岛特色,而只有3名来青游客谈出了这一点。游客(尤其是内陆游客)游览滨海一线所见到的海浪明显差异于对以往景观的体验,因此会将青岛与海洋两个概念统一看待。与之相对,青岛本土居民的关注点在于自身的民生信息,对于内在文化动态的敏感弱化了对城市整体风格的感受。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

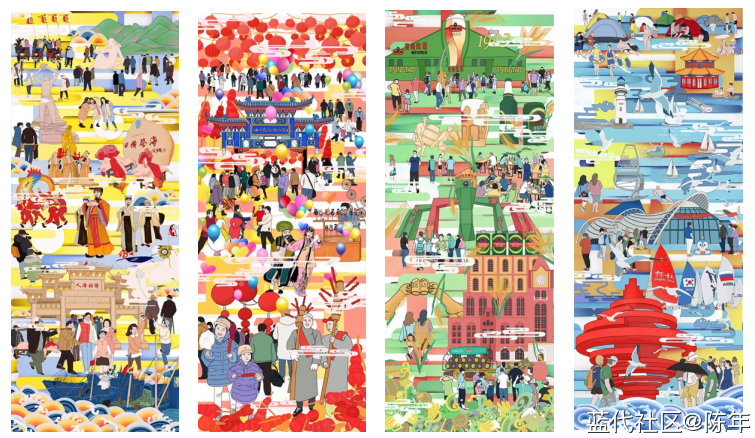

图3“青岛民俗节庆文创产品”: 田横祭海节,糖球会,啤酒节,海洋节

图3“青岛民俗节庆文创产品”: 田横祭海节,糖球会,啤酒节,海洋节

海洋“新民俗”文创产品既要有青岛城市形象的特征理念,又要有民俗风情的细化载入,二者的整合对于本土居民而言是地域特征符号的强化,对于来青游客(包含潜在游客)是文化习俗的全方位体验甚至融入[12]。以啤酒节、海洋节、糖球会、上网节等民俗节庆活动为例,这些活动的参与者不仅包含青岛市民,来青游客也大量涌入并作为青岛旅游的系列项目之一。此类每年举办的“盛会”均源自一个或者若干对应的“民俗故事”,但遗憾的是“盛会”过程本身基本限于饮食娱乐范畴内,即便是青岛本土居民也普遍对于“盛会”的渊源、项目、仪轨等知之甚少,更逞论来青游客了。张丽萌针对青岛啤酒节、海洋节、糖球会、上网节四项节庆活动进行了叙事性装饰纺织品设计,将诸个节庆的核心要素,如主题产(作)品、典型景观、必要仪轨、场景状态、关联要素等进行了串联式阐述(图3)。口传的习俗一方面存在差异性,一方面难以做到大面积普及,因此特定的习俗活动需要相对稳定的范式与物化形态予以解码、支撑。在啤酒节等活动中并非没有活动的历史、渊源介绍,但仅以事实的陈述或写实的照片难以激发普通观众的兴趣甚至关注,审美意趣是文化历史与普通民众之间互通的重要桥梁。正如宗教与艺术的关系,文化解码与审美意趣互为依托暗示出吸引力是关注度产生的诱因,那么海洋作为游客选择青岛的最重要原因,突出海洋文化的视觉魅力无疑是很有必要的。于雯霞的家纺设计作品《期待》以多种海洋“因素”层叠构成,包括了洋流、鲸鱼、水母、海藻、海星、海马等等,纯粹的组合追求海洋符号的深入与专注,在很大程度上规避了海洋因素的泛化式“轻描淡写”。因为游客对文创产品纹样款式、色彩喜好等方面的需求差异,《期待》又在主打纹样基础上开发了2款变调方案,并以纹样局部提取的手法在丝巾与手机壳等产品上实现了样式变化(图4)。

由此可见,“新民俗”特征符号实际存在针对民生习俗的个性解码和海洋文化的共性解码两部分,不过这两部分实际同属青岛“新民俗”语境下的分支项目,最主要目的是在特征符号层面形成层级、领域、区域等方面的深入体系构建。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

图4:《期待》主花型与效果图(荣获震泽丝绸杯第四届中国丝绸家用纺织品创意设计大赛“最佳创意设计题材奖”)

3.3、产品符号的层级提取与应用导入

“新民俗”文创产品特征符号的提取,需要综合协调海洋人文特色与终端产品需求两方面因素。如何将海洋人文特色以符合当代消费者需求的模式呈现出来,是文创产品研发的主要思路。然而,消费者对于文创产品的需求往往涵盖了纪念性、审美性、实用性、便携性等若干因素,从而也就需要对产品符号的提取形成功能类别与应用层级的体系性梳理、划分,以便整合出一条有据可循的研发路径。

特征符号是构建文创产品纪念价值与视觉状态的基础要素:一方面,符号特征缺失或弱化会导致产品文化属性模糊,进而退化为单纯的实用性商品;另一方面,在消费受众视角中特征性强的指代性符号则往往趋于简约或典型化,未必具备装饰美感所需的复杂形式与层次逻辑。需要注意的是,诸如鲅鱼饺子、挖蛤蜊等符号更容易被泛化为普遍意义上的沿海风俗(甚至普通生活景象),因而“新民俗”产品符号往往优先以组合构成的模式呈现,从而使符号间形成信息互证以确保指代功能的有效性。处于组合状态下的各个符号当然不会仅满足指代功能,实际上它们在产品的纪念、审美等方面“各司其职”,而张丽萌在青岛民俗节庆文创产品设计中就将特征符号标示出了指代、叙事、装饰三类属性。又由于多数符号三种属性兼而有之且各有强弱,因此有必要根据各个符号的属性程度划分层级(表3),并据此营造出完整、多维度的海洋“新民俗”场景氛围。以海洋节为例,帆船运动、沙滩休闲等符号虽然属于青岛海洋节的重要内容,然而它们却容易引起与其它海洋地域的文化混淆;栈桥、五月风等尽管地域辨识度高,但它们只是地标性建筑、雕塑而不属于“新民俗”内容范畴。所以,在设计中海水浴、帆船运动、沙滩休闲等符号作为海洋节的“主旋律”实现民俗内容的视觉“陈述”,栈桥、五月风等穿插其间标示地域信息。同时,二者在兼顾装饰审美基础上又辅以海浪、海鸥等符号,共同交织、辉映出完整且典型的青岛海洋节画卷。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

表3青岛民俗节庆符号属性程度划分层级表

从消费者角度出发,文创产品的装饰价值还体现在产品的导入环境之中,即产品的应用效果。符号装饰的视觉状态在平铺展示与导入环境中,往往会令观者产生一定程度的印象差异。例如,张丽萌的四组节俗作品在平铺展示中,因为装饰内容的充实饱满、疏密节奏的恰当有序而效果良好。但是,如果依然完整化地应用至餐桌纺织品、笔记簿等尺幅相对较小的文创产品中,则会令产品由于过度繁密而显得“拥挤”、“嘈杂”,所以张丽萌选择了符号装饰的局部导入的方式(图5)。符号装饰在平铺展示中拥有相对完整的疏密节奏规律,而导入应用环境后便要将环境中的其它事物统一纳入视觉节奏之内。例如,图4中《期待》作品的主纹样呈现左上部深、右下部浅的节奏变化,而在家居应用中则要将地板的暗色与毯子、挂饰的亮色结合考虑[14]。也就是说,在应用中主纹样的深浅两色在应用中退为深灰、浅灰两层级,与毯子、挂饰穿插构成暗色与亮色之间的过渡色阶,令应用效果达到层级丰富、繁而不乱的自然状态。

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

青岛海洋“新民俗”特征符号与文创产品设计研究

图5张丽萌“青岛民俗节庆文创产品”设计步骤(局部)

4结语

青岛海洋“新民俗”本质是在全球化趋势下一座年轻城市自我认同的结果,其特征符号的繁杂与摇摆反而是自我认同过程中的“特色”。但毋庸置疑当代青岛早已脱胎于原始的渔民文化,“新民俗”是城市社会生活百态的笼统归结,因此作为可视化更强的特征符号绝非单一或者冠以僵固的套路,而是允许符号创新结合业态背景进行更为深入、延展的尝试。然而纵观中山路、青岛书房、奥帆中心等地的文创产品,基本仍以建筑、景观等特色符号形成认知(甚至装饰)支撑,“新民俗”中的“生活百态”缺乏更多的“窗口”去展示、输出,因此这也是青岛文创产品研发的痛点、着力点。

以建筑、景观为主的文创产品始终停留在对于典型造型的浅层理解上,而“新民俗”文创产品则更易于装饰内容与实用功能的多元化,进而将青岛的城市文化以多维、立体的方式推介出来。同时需要注意的是,视觉刨除对信息的提取剩下的几乎全是审美。海洋“新民俗”文创产品的开发核心在于海洋与青岛当代民俗的融合,其“融合剂”就是装饰美感的塑造、构建。特征既有辨识也有感知的成分,审美则更多地取决于感知,符号造型由审美所引发的视觉愉悦感是导致观者进一步辨识、认知的重要因素,正如有多少历史典故是我们从热播的电影、电视剧里第一次知道的呢?另一方面,消费者对于符号有着先验认知的差异,对于符号的多层级、多领域、多区域、多时域的开发、适用,就是以消费者的架构特点形成系统性的节目序列,从另一个角度也折射出青岛海洋“新民俗”的多元、开放性质。

本论文发表于《侨园》2021,(06)

参考文献

[1] 何学威,民族文化产业与振兴民族经济[J],中南工业大学学报:社科版2000年第02期第136-139页。 [2] 徐彬,曹艳英,李振兴等,胶东渔民祭海习俗的演变与旅游开发[J],当代经济2007年10期。 [3] 马庚存,青岛与海洋文化[J],城市问题,2004年第04期第56页。 [4] 吕燕茹, 张利. 新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用[J]. 包装工程, 2016, 37(10): 26— 30. [5] 吴秋林,文化基因论[M],商务印书馆,2017年,第179页。 [6] 汤耀华,文化景区旅游纪念品设计[J].包装工程,2017,(38)24:248-251. [7] 马庚存,青岛与海洋文化[J],《城市问题》2004年第04期第57页。 [8] 马达,青岛城事绘[M],青岛出版社,2020年,第67页。 [9] 一飞视觉,这里是青岛[M],青岛出版社,2018年,第39页。 [10] 蔡克中,基于日常生活的产品创新设计[J].包装工程,2015,36(4):64-67. [11] 潘鲁生, 唐家路. 民艺学概论[M]. 山东教育出版社, 2012. [12] 王安霞,王喆, 文化遗产的多元化视觉呈现研究[J].包装工程,2019,40(10):1-7. [13] 王雪皎,图标特征识别强弱的原型匹配模型研究[J],装饰,2018(9),98-100。 [14] 郑骞,于婷婷,数码印花普及后家纺设计模式衍化研究[J],纺织导报。 |